|

|

首页 |

|

开云足球官网下载安装

周东凯 | 碳捕集利用与封存发展态势及问题研究

| |||||

| |||||

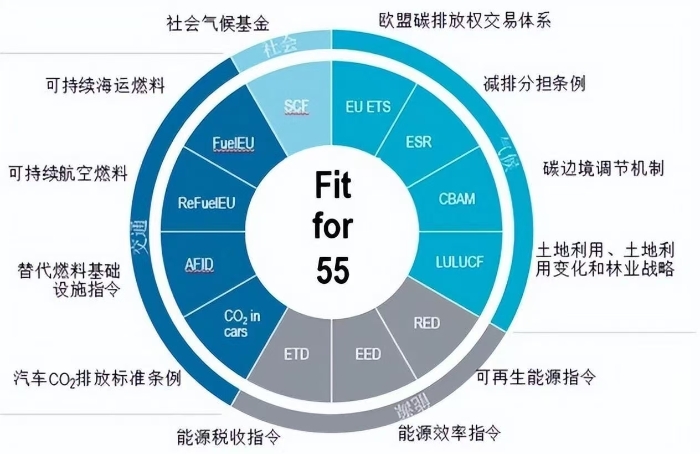

碳捕集利用与封存 发展态势及问题研究 周东凯 摘要:碳达峰碳中和成为全球发展共识,全球减碳压力居高不下,实现净零排放目标任重道远。中国减碳市场潜力巨大,碳捕集、利用、封存是末端固碳的有效途径,在油田提高原油采收率方面的应用场景日益增多,然而,行业发展还面临技术成本高、项目盈利性差、政策支持不到位等问题,仍需加强制度设计,通过政策扶持、资金支持、国际合作,加快培育产业链、创新链。 关键词:碳达峰;碳中和;碳捕集与封存(CCS);碳捕集利用与封存(CCUS) 气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战,全球减碳浪潮迭起,以技术革新实现绿色发展已经成为当今世界各国的共识。开展大规模、经济可行的碳捕集、利用与封存/碳捕集与封存(CCUS/CCS)项目,促进末端固碳,成为我国实现“双碳”目标的重要技术选择,在国家开展碳排放配额(CEA)交易、国家核证自愿减排量(CCER)交易、欧盟实施碳关税(CBAM)等多重因素协同推进下,CCUS/CCS技术商业运行步入发展快车道,但仍面临捕碳成本高、政策支持力度不够大、产业链上下游未打通等问题。 一、全球减碳形势严峻 (一)全球降碳压力居高不下 自2015年《联合国气候变化框架公约》大会通过《巴黎协定》以来,世界175个缔约方致力于将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内,体现公平以及共同但有区别的责任和各自能力的原则,大部分国家制定了碳达峰、碳中和的时间表和路线图,力争在2030年欧盟温室气体(GHG)净排放量较1990年至少减少55%,并到2050年实现碳中和[1]。全球碳减排并未实现理想预期,2023年,全球能源相关活动的CO2排放量同比增长1.1%,达到374亿吨,从CO2排放总量和人均排放量看,中国比发达经济体高15%,但中国人均排放量比美国低1/3,发达经济体人均碳排放量比全球平均水平高70%,印度超过欧盟成为世界第三大碳排放国[2]。 (二)全球加快脱碳设施布局 为应对气候变化,世界各国加快清洁能源转型,并加大碳捕集封存和利用力度。2024年,全球能源投资总额将首次超过3万亿美元,其中2万亿美元将用于清洁能源技术和设施[3]。美国2022年提出部署3690亿美元用于能源安全和气候变化计划,到2030年将碳排放量减少约40%[4,5],欧盟实施净零产业计划、循环经济行动计划并发展绿色交易;日本制定绿色转型计划将发行20万亿日元债券;印度提出生产关联激励计划以提高光伏和电池等行业的竞争力。 2030年全球清洁能源产品市场价值将实现约6500亿美元[6]。全球能源活动和工业碳排放量需在2030年下降到300亿吨,在2050年下降到220亿吨,全球碳捕获储存和去除总规模须从2030年的16亿吨/年扩大到2050年的76亿吨/年[7]。地质埋存是末端固碳的首选方式,理论上,全球封存容量为8万亿~55万亿吨,其中陆上封存容量为6万亿~42万亿吨、海底封存容量为2万亿~13万亿吨,一般选取陆上咸水层、海上咸水层、枯竭油气田等开展,但工程项目成本高。2023年11月,国际能源署(IEA)发布的《CCUS政策和商业模式——构建商业市场》报告指出,过去3年,全球超过45个国家共宣布了400多个新的碳捕集、利用与封存(CCUS)项目。这些项目实施后,预计到2030年,CO2捕集能力约4000万吨/年,CO2储存能力约4200万吨/年[8]。中美两国于2023年11月联合发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,到2030年两国各自推进至少5个工业和能源等领域碳捕集利用和封存(CCUS)大规模合作项目。 (三)欧盟碳边境调节机制(CBAM)政策逐步完善 欧盟委员会公布的“Fit for 55”(“减碳55”) 一揽子气候计划,旨在推动实现欧盟气候目标,到2030年欧盟温室气体净排放量较1990年减少55%、到2050年实现碳中和。2023年4月,欧盟碳边境调节机制(CBAM)法案发布,欧盟"碳关税"正式立法。CBAM于2023年10月1日正式启动,过渡期至2025年12月31日,并于2026年正式实施,覆盖电力、钢铁、水泥、铝、化肥、氢6个行业[9],每个行业约涵盖了15~20个国家。进口企业需填报商品的直接和间接碳排放当量,商品的碳排放当量系数是指一个地理区域内化石燃料和电力产生的碳强度的加权平均值。碳关税正式起征后,欧盟将会进一步修订进口商品的温室气体排放量默认值,进口商需购买CBAM证书补足差价[10]。CBAM在客观上对很多国家向欧盟的出口形成绿色贸易壁垒。中国是欧盟第二大贸易伙伴、第一大进口来源地、第三大出口市场,亟需采取措施积极应对国际贸易规则变化趋势。 “Fit for 55(减碳55)”计划概览 二、中国脱碳市场前景广阔 (一)政策支撑体系健全 中国碳排放量约占全球碳排放总量的1/3左右,作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者,中国计划于2030年前实现碳达峰,峰值约101亿吨,到2060年,中国可再生能源装机近70亿千瓦,CCUS贡献将实现10亿吨,仍将有17亿吨碳需要通过CCUS解决[11]。中国制定了“1+N”政策框架体系,持续推动经济社会全面绿色转型,支持建设绿色低碳先进技术示范工程,从城市、园区、社区等多个维度建设碳达峰试点,将项目碳排放影响评价纳入环境影响评价体系和节能审查体系,借鉴ISO 14067国际标准,完善碳足迹管理体系,执行产品碳足迹核算通则标准,开展产品生命周期评价,推动全社会协同推进降碳、减污、扩绿、增长,促进经济社会走绿色、低碳、循环、可持续发展之路。 (二)工程固碳潜力巨大 2022年1月17日,壳牌中国发布了壳牌能源远景之《中国能源体系2060碳中和报告》。报告认为,中国地质碳封存潜力约为1.21万亿~4.13万亿吨,理论上,通过工程技术手段,中国地质封存CO2可达2.4万亿吨,仅次于美国[12]。截至2022年底,中国已投运和规划建设的CCUS示范项目96个,已投运项目CO2捕集能力约400万吨/年,注入能力约200万吨/年[13]。中国CCUS市场面临巨大需求,松辽盆地、渤海湾盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地等油田CO2封存容量约200亿吨(适宜封存容量约50亿吨),鄂尔多斯盆地、四川盆地、渤海湾盆地、塔里木盆地等气藏CO2封存容量约150亿吨,深部咸水层CO2封存容量为0.16万亿~2.42万亿吨,预计2025年为1400万~3100万吨/年,2030年为0.58亿~1.47亿吨/年,2040年为8.85亿~11.96亿吨/年,2050年为18.7亿~22.45亿吨/年,2060年为21.1亿~25.3亿吨/年[14]。 (三)CCUS提高原油采收率 油田是发展CCUS的理想之地,油田公司可获得原油增产和碳交易双重收益,项目经济可持续性较好。近年来,国内百万吨级大项目相继建成,千万吨级大项目加快布局,对我国构建清洁低碳安全高效的能源体系具有重要意义。中国石油规划在大庆、吉林、长庆、新疆等油田开展CCUS重大示范工程和先导试验项目,中国石化部署建设胜利油田、华东油气田、江苏油田等百万吨级CCUS示范基地,中国海洋石油开展大亚湾区CCUS集群研究项目。例如,新疆油田适宜开展CO2注入地下驱动原油开采的项目,已开发油田的油藏地质储量10.2亿吨,新增可采储量1.8亿吨,可埋存3.9亿吨二氧化碳,整个准噶尔盆地具备5亿吨以上的CO2埋存潜力[15]。 新疆油田二氧化碳混相驱先导试验站 三、CCUS项目面临的问题 (一)碳捕集成本过高 CCUS包括碳捕集、提纯、压缩、干燥、冷冻液化、运输、利用与封存等环节,高成本成为制约行业发展的瓶颈。根据行业统计数据,国外电力行业碳捕集成本约为350~977元/吨,水泥行业为686~1280元/吨。国内电力行业碳捕集成本约为200~600元/吨,水泥行业为305~730元/吨,炼化企业高浓度CO2的碳捕集成本为160~200元/吨、中浓度CO2的碳捕集成本为370~450元/吨、低浓度CO2的碳捕集成本为420~500元/吨[16]。CO2运输成本取决于运输方式和运距,在新疆地区,通常,罐车每吨运输价格约1元/公里,炼化企业与油田合作开展CCUS-EOR项目的全流程碳价(不含注入成本)一般为400~600元/吨,如注入5吨CO2多得1吨原油,按原油价格3000元/吨测算,则原油增产收益能覆盖注碳成本。 (二)碳交易价格过低 中国已成为全球碳排放交易量最大的市场,地方试点碳市场与全国碳市场并行,从生态环境部获悉,截至2024年底,全国碳排放权交易市场配额累计成交量6.3亿吨,累计成交额430.33亿元。2024年全年配额成交量1.89亿吨,成交额181.14亿元,交易规模持续扩大;交易价年底收盘价为97.49元/吨,较2023年底上涨22.75%[17]。国家“十四五”期间逐步推动电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等八大行业有序纳入碳市场。据壳牌预测,中国碳价格2030年上涨至300元/吨,2060年达到1300元/吨。 (三)制度设计尚不健全 碳具有环保属性和金融属性,在实际CCUS开发、建设和运营中,常遇到新问题,内外要素尚未整合起来。从环保政策看,以工厂烟气碳捕集为例,未提碳之前,氮氧化物、硫氧化物等污染物排放浓度达标,随着温室气体被抽提,烟气体积减少,尾气组分发生变化,未被抽提的气体组分占比例上升,超过许可排放浓度,企业因碳捕集活动导致将面临环保处罚。从捕碳的付费机制看,以从事碳捕集运输工作的第三方服务企业为例,若温室气体被定义为污染因子或废弃物,则可作为环保管家,向碳排放企业收费;由于温室气体被赋予了碳金融属性,若被视作商品,则需要向排碳企业采购,而碳的价值最终通过卖给油田企业兑现,油田企业再通过原油增采和碳去除交易获得收益,但第三方服务企业需要承担买碳、捕碳、存储、运输、销售职能,资金投入、技术投入过高,限制了捕碳市场规模和商业化推广。 (四)商业模式尚不成熟 国内《碳金融产品》行业标准及《欧盟金融工具市场指令》《欧盟碳排放交易指令》等国际标准已制定实施,碳市场融资工具、碳市场交易工具和碳市场支持工具等碳金融产品逐步增多,在碳交易价格较低的情况下,碳金融市场吸引力不足,进而导致CCUS/CCS项目投资主体热情不高。以碳运输环节管网建设为例,碳管道运输方式具有一次投入大、运营成本低、高效环保安全等特点,适用于大批量、长距离的CO2流体运输,往往需要企业、园区和市政管理部门共同组织建设,厂界内外和园区至油田往往需要建设几百公里的公共管网,投资强度大,但输送管网不属于市政基础设施,各级财政资金、政府专项债资金难以支持,在运营收益不确定的情况下,很难获得金融机构贷款支持。 中国石油长庆油田黄3区CCUS国家示范工程 四、结论与建议 全球碳减排压力持续加大,在产业金融政策推动及示范项目带动下,源头减碳、过程降碳、末端固碳先进适用技术得到示范应用,技术驱动成本下降,CCUS正成为末端固碳的重要举措。油田具有开展CCUS项目的相对优势,在原油价格保持高位运行和碳交易价格持续提升的背景下,油田CCUS项目有望率先实现项目收益与融资自平衡。从全行业看,仍需加大改革创新力度,推动全社会增加投入,构建可持续的商业模式。 一是加强政策扶持。完善财政补贴政策,加快培育创新链,加强关键设备的技术攻关和产业化应用,采取“以奖代补”方式对示范项目给予奖励,平缓补贴退坡力度和节奏。对于大型CCS/CCUS示范项目,建议中央预算内资金、超长期国债给予支持。在产业培育阶段,可探索CCS/CCUS的工程建设费用和设备维护费用享受研发费用加计扣除政策。探索碳消费税,由消费者支付终端消费品和终端服务的碳价格,通过税收政策倒逼供应链、产业链建立完善碳足迹。 二是加快培育产业链。支持有条件的地区设立脱碳产业基金,构建CCUS全产业链,打造国家级CCUS产业中心,全力推进CO2驱油工业化试验、CO2管输系统建设、低成本捕集设施建设,支持低碳示范区创建,建设一批“产业协同”“以化固碳”示范项目,鼓励第三方公司开展CCS/CCUS项目并进行“核证自愿减排量”交易。 三是创新商业模式。基于炼化厂烟气捕碳成本高、碳交易收益无法覆盖CCUS项目成本的情况,可考虑由油田公司与炼化企业组建项目公司,全流程把控CCUS-采油-存储-炼油-化工-碳资产交易全链条,保障CCUS项目持续盈利,争取CCUS增产的原油配额留给项目公司,争取项目列入国家《石化产业规划布局方案(修订版)》,产出低碳石油、低碳化工原料、低碳精细化工产品,同步发展风电光伏,打造低碳(近零碳)油气田。建立碳标签制度,实现石化原料全生命周期低碳,有效应对化工产品出口碳关税壁垒。 四是拓展应用场景。鼓励市场主体开展CO2资源化开发,如化工企业利用CO2生产水杨酸、碳酸二甲酯等有机化工产品,食品与饮料行业利用CO2生产碳酸饮料、进行食品保鲜,金属加工企业将CO2用于焊接保护气,农业企业利用CO2生产温室气肥、储存粮食,还可以利用CO2培养细胞(藻类),扩大CO2在消防灭火、超临界流体萃取(温度31.1℃,压力7.38MPa以上)、医疗麻醉等领域的应用。 五是开展国际交流合作。鼓励科研机构和企业深度参与全球工业绿色低碳发展,推进碳捕集利用与封存项目合作,鼓励绿色低碳相关企业服务和产品“走出去”,提供系统解决方案。鼓励行业协会、企业、标准化机构等参与制定国际标准。 参考文献 [1] Global CCS Institute, 2024. Global Status of CCS 2023[R/OL]. Global CCS Institute, 2024-09-30. https://status23.globalccsinstitute.com. [2] International Energy Agency, 2024. CO2 Emissions in 2023[R/OL]. nternational Energy Agency, 2024-09-30. https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023. [3] International Energy Agency, 2024. World Energy Investment 2024[R/OL]. International Energy Agency, 2024-09-30. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024. [4] The White House, 2022. Statement of Administration Policy: H.R. 5376—Inflation Reduction Act of 2022[M/OL]. The White House, 2024-09-30. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/SAP-H.R.-5376.pdf. [5] U.S. Senate Democratic Caucus, 2022. Summary: The Inflation Reduction Act of 2022[M/OL]. U.S. Senate Democratic Caucus, 2024-09-30. https://www.investopedia.com/inflation-reduction-act-of-2022-6362263. [6] European Commission, 2023. A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age[M/OL]. European Commission, 2024-09-30, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0062. [7] International Energy Agency, 2021. Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector[R/OL]. International Energy Agency, 2024-09-30. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050. [8] International Energy Agency, 2023. Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach 2023 Update[R/OL]. International Energy Agency, 2024-09-30, https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach. [9] European Union, 2023. Carbon Border Adjustment Mechanism[M/OL].European Union, 2024-09-30. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en. [10] European Union, 2023. Default Values for the Transitional Period of the CBAM Between 1 October 2023 and 31 December 2025.[M/OL]. European Union, 2024-09-30, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj. [11] 中国石化集团经济技术研究院有限公司,中国石化咨询有限责任公司,2024.中国能源展望2060(2024年版)[R].中国石化,2024-12-06. [12] 壳牌,2022.中国能源体系2060碳中和报告[R/OL].壳牌官方网站,2024-09-30. https://www.shell.com.cn/zh_cn/energy-and-innovation/achieving-a-carbon-neutral-energy-system-in-china.html. [13] 刘松岩,尚晨.支持碳捕集利用与封存技术(CCUS)发展的政策比较及对我国的启示[J].黑龙江金融,2023,(11):34-37. [14] 张贤,杨晓亮,鲁玺等,2023.中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)年度报告(2023)[R].中国21世纪议程管理中心,全球碳捕集与封存研究院,清华大学:8-9. [15] 于江艳.落实“双碳”目标推动产业升级[N].新疆日报(汉),2022-07-20(003). [16] 李忠诚,陈栗,项东等.CCUS-EOR项目经济系统评价方法及其应用[J].大庆石油地质与开发,2024(1). [17] 生态环境部.2024年全国碳排放权交易市场配额交易及清缴工作顺利结束[EB/OL].中国政府网,2025-01-05. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202501/content_6996276.htm. 注:原文载自《中国工程咨询》2025年第2期,本次发表有改动。文中图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权请联系删除。 | |||||

相关链接

- 国家高端智库 | 以阶段性评估为...2025-02-07

- subastasgt.com解读 | 加快绿色技术推广应...2025-02-06

- 国家高端智库 | “subastasgt.com智慧”服...2025-01-22

- 专题研究 | 新时代国有企业转型...2025-01-20

- kaiyun全站网页版登陆举办国家高端智库建设专家...2025-01-16